Плач как эмоция плохо контролируемая и поэтому неподдельная был мерилом лояльности гражданина

66 лет назад, в марте 1953 года, когда вождь народов уже лежал остывший в Колонном зале, прошла последняя волна сталинских репрессий. Люди ехали в места не столь отдаленные по обвинениям, которые кажутся нелепыми даже для советского периода: «бросался огурцами в портрет вождя», «громко разговаривал на траурной линейке» или «не захотел плакать». Эти обвинения выросли из кампании за правильный траур по товарищу Сталину.

Траур правильный и неправильный

Траур по почившему политическому лидеру в тоталитарной стране всегда превращается в ритуал интеграции, призванный обновить и поддержать прошлую и будущую связь между властителем и лояльными подданными. Для не столь лояльных граждан это момент, когда такую связь можно символически разорвать. И то и другое требует публичности.

5 марта 1953 года было объявлено о смерти Сталина, а с 6 по 9 марта по всей стане должны были быть организованы траурные мероприятия. Власти были в изрядной растерянности: последние действия такого масштаба состоялись, когда умер Ленин. Партийные органы на местах не очень-то и понимали, что именно в эти траурные мероприятия должно входить, кроме почетного караула у бюста вождя и траурного митинга на предприятии. Поэтому советские граждане, потрясенные исчезновением вождя из их жизни, прощались с отцом народов так, как могли, и часто для этого изобретали свои собственные ритуалы, в которых устанавливали (или разрывали) свою личную связь с вождем. Одна женщина, например, порвала портрет Сталина и станцевала на нем, а другая специально купила его, «дома повесила портрет на стену, обвила его остатками своего пионерского галстука, а потом упала на колени и клялась, что отдаст за дело партии все силы, а если потребуется, то и жизнь».

Советской власти это не очень нравилось: Министерство госбезопасности (МГБ) бросило все свои силы, чтобы проконтролировать, как проходит траур. С каждой фабрики, города или поселка ежедневно шли подробные отчеты (так называемые спецсообщения) о допустимых или недопустимых формах выражения горя у советских граждан. Допустимым считалось публичное выражение эмоций, причем отдельно подчеркивалась степень «заразности» плача. Составители сводки описывали сцены горя крайне подробно, с налетом некоего драматического психологизма. Так, например, из сводки по Киеву за 6 марта мы узнаем, что учителя женской школы № 8 рыдали в учительской, лежа на диване и на стульях вокруг. Рука учительницы Рыхлиной безжизненно свесилась. Школьницы, узнав от учителей о происходящем, тоже начали плакать. Им вызывали скорую. Один из учителей нашел в себе силы встать и напомнить, что они должны учить и учиться и в этом их долг перед товарищем Сталиным.

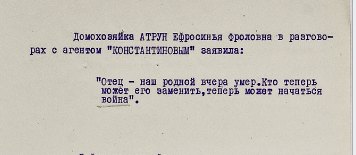

Однако эмоциональное потрясение от ощущения потери (недаром ее описывали словами «потеряли отца» и «осиротели») приводило к приступам паники. Сводки МГБ пестрят сообщениями про отказ советских жителей от еды и питья: в Виннице один рабочий говорил, что после передачи по радио он «не может кушать». Если одни отказывались есть, то другие запасали продовольствие впрок, потому что, как сказала сексоту домохозяйка Ефросинья Фроловна, «отец наш родной вчера умер. Кто теперь может его заменить, теперь может начаться война».

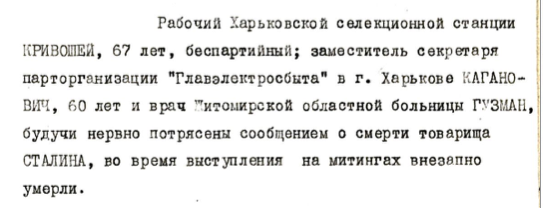

Такой эмоциональный шок мог привести к очень плохим последствиям. В Харькове один рабочий, один заместитель секретаря парторганизации и врач больницы, «будучи нервно потрясены сообщением о смерти товарища Сталина», умерли прямо на месте, во время траурного митинга.

Однако советские граждане не только теряли аппетит и боялись наступления войны. Боялись они и того, что их накажут за неправильное выражение горя. 6 марта бдительные граждане обратили внимание, что курсант Одесской мореходки Федоров во время траурного митинга читал книгу. После «проработки» курсант, крикнув, что он «не безучастный и не враг», выбежал на улицу и бросился под трамвай.

У курсанта Федорова были некоторые основания для опасений. Не везде и не все советские люди выражали свое горе эмоционально и однозначно. Они совершали много такого, после чего органы госбезопасности «принимали их в разработку» (то есть решали вопрос об аресте и привлечении граждан по статье «антисоветская пропаганда и агитация»).

«Наш дорогой любимый враг»: борьба с оговорками

С фрейдистским вниманием МГБ следило за опечатками даже в районных многотиражках. Весь тираж газеты «Червона Зирка» в Каменец-Подольской области уничтожили, потому что в сообщении о смерти дорогого вождя в его фамилии была пропущена буква «т».

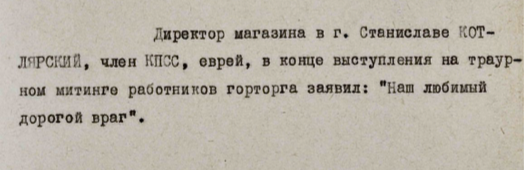

В небольшом городе Станислав директор магазина Котлярский сказал о вожде на траурном митинге «наш любимый дорогой враг». Его позиция, как подчеркивает спецсообщение МГБ, отягчалась двумя факторами: он член партии (а значит, должен более ответственно подходить к тому, что говорит), а во вторых, еврей (а евреев в тот момент подозревали во всех формах скрытой антисоветской пропаганды). Была ли это «оговорка по Фрейду» или самоубийственная акция протеста – непонятно не только нам. Органы госбезопасности тоже не знали, как это квалифицировать, и запрашивали об этом Киев.

Но этот случай не единственный. В тот же день в Херсоне секретарь парторганизации больницы Розенблат в конце митинга громко крикнул «Ура!», и тоже этот случай разбирался отдельно в донесении.

Школьники отбирают у партии право на верность Сталину

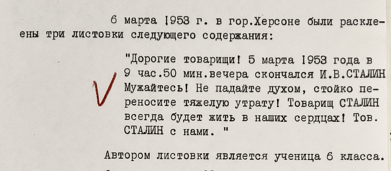

Как ни странно, значительное беспокойство для МГБ в траурные дни доставили школьники, на которых не могла не оказать влияния царящая вокруг истерика. Согласно воспоминаниям, ученики одной московской школы под впечатлением слухов о том, что Сталина убили американские агенты, пришли к посольству США и долго молча стояли напротив него, «выражая таким образом презрение убийцам». 6 марта в разных городах начали появляться листовки, содержание которых в целом повторяет официальную риторику: «Мужайтесь! Не падайте духом, стойко переносите тяжелую утрату! Товарищ Сталин всегда будет жить в наших сердцах. Товарищ Сталин с нами». Появление новой волны листовок всегда вызывало переполох в органах госбезопасности, какими бы невинными и даже лоялистскими они ни были – и ровно по одной причине: правом призвать советский народ к терпению или к борьбе обладала только родная партия. Она крайне ревниво относилась к попыткам анонимных авторов воззваний отобрать у нее это право.

После значительных усилий, затраченных сотрудниками органов, как правило, выяснялось, что авторы листовок – школьники 6–7 классов, которые хотели поддержать свою связь с вождем через публичную клятву верности: «Дал ли ты клятву вождю исполнить все его заветы, а если не дал – дай и сдержи!» МГБ в большинстве случаев ограничивалось предупредительной беседой с родителями.

Антиповедение во время траура

Если основным признаком правильного выражения горя было полное эмоциональное вовлечение в траурные мероприятия, то типичным примером антиповедения (подлежащего уголовному преследованию) стал отказ от публичного выражения траура, в том числе – от участия в траурном митинге (так себя вели, например, вечно гонимые «Свидетели Иеговы»).

Еще дальше пошли учащиеся Одесской школы милиции. Несмотря на военные звания и членство в партии, в ночь траура они собрались на квартире, принесли выпивку, пригласили девушек и устроили разнузданную вечеринку. Это своеобразные антипоминки по Сталину. Еще в первые дни марта во время болезни Сталина тайно и незаметно (в отличие от одесских курсантов) праздновали семьи, пострадавшие от репрессий: во время ночного застолья поднимался бокал с едва слышным шепотом «чтоб он сдох!» и ироничным тостом «за Чейна и Стокса!»

Стремление превратить траур – ритуал интеграции – в дезинтеграцию было настолько сильно, что во время траура некоторые советские граждане вели себя как клуб самоубийц: срывали советский флаг (который позже находили «со следами глумления»), топтали портреты отца народов, выкалывали глаза бумажному вождю (несколько десятков дел заведено только по этому обвинению), обращались к бюстам и статуям с неприличными речами и, конечно, делились вслух антисоветскими мыслями с коллегами и друзьями.

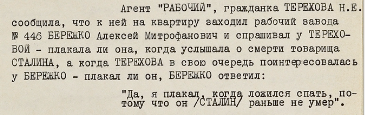

И здесь мы снова вернемся к плачу. В те дни советские люди часто задавали друг другу вопрос: «А ты плакал 6 марта?» Нежелание плакать во время траура могло стать основой для обвинения в антисоветской агитации. В городе Николаеве гражданка Терехова поинтересовалась у своего соседа, рабочего Алексея Беренко, плакал ли он. «Да, я плакал, – иронично ответил Алексей, – потому что он [Сталин] раньше не умер». На беду остроумного рабочего, его соседка работала на органы и ее вопрос был хорошо продуманной провокацией. После этой реплики Беренко был арестован.

Постоянное стремление органов госбезопасности устраивать «внезапные проверки» на наличие «истинных чувств горя» показывает, что именно плач – эмоция плохо контролируемая и поэтому неподдельная – был для них настоящим мерилом лояльности гражданина.

Александра Архипова

Исследовательская группа «Мониторинг актуального фольклора», ИОН РАНХиГС