История фонда «Право матери», который нужен обществу, но не нужен власти

«Мы не умеем воровать и давать взятки.

Мы не умеем лизать задницу начальству.

Мы не умеем развлекать и бегать на задних лапках перед бизнесом.

Не перестаю задавать себе вопрос, почему мы такие идиоты».

Со странички в фейсбуке Вероники Марченко,

председателя правления фонда «Право матери».

Фонд «Право матери» защищает права родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное время на территории России.

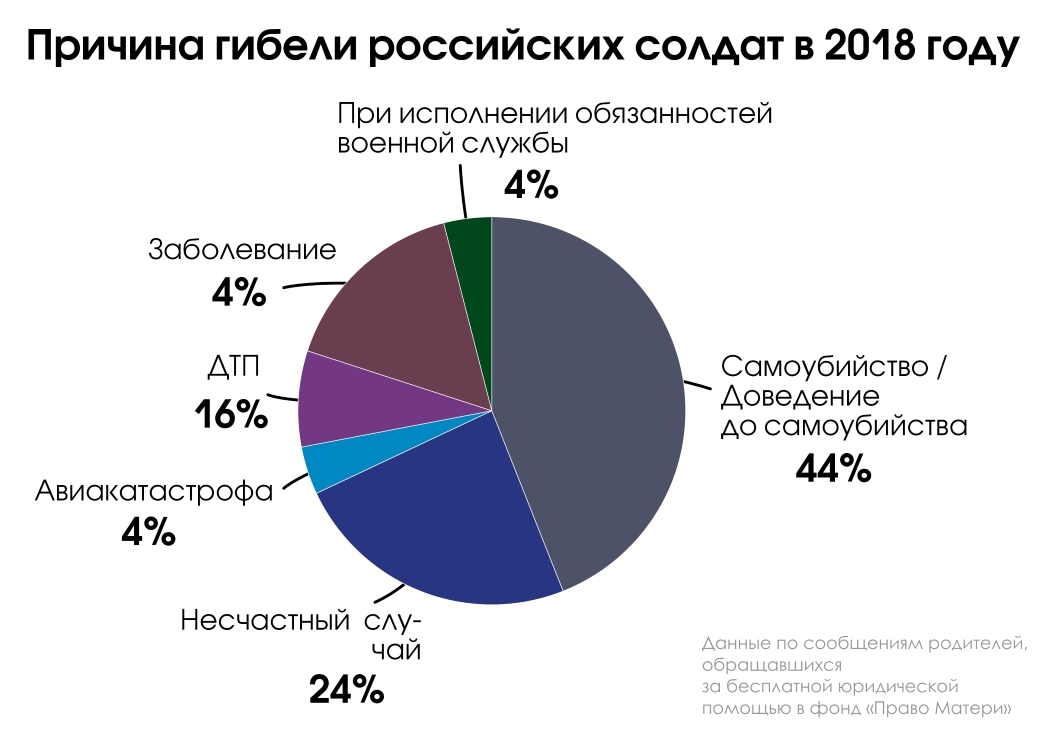

Результат работы фонда — выигранные многомиллионные иски родственников погибших солдат к государству и отправленные на нары любители дедовщины и неуставных отношений. Только в прошлом году «Право матери» участвовал в 73 судебных процессах, проходивших в 29 разных городах страны. Некоторые разбирательства продолжаются до сих пор, 58 дел фонд выиграл. Зато два раза подряд «Право матери» проиграл в конкурсе президентских грантов — основном источнике финансирования НКО в стране. А вот кто президентский грант выиграл: например, проект, который называется «На чердаке с батюшкой». Речь идет о превращении «молодого улыбчивого энергичного священника новой формации» в православного бариста — цитата по сайту Фонда президентских грантов. Поддержаны «Познавательное и увлекательное общение с голубями»(«Ожидаемый результат — голуби окажут психологическую помощь») и «Продвижение русского языка в Монголии». Три миллиона рублей выделило государство и на «Международный день футбола на физтехе»…

Фонд «Право матери» стоит на грани закрытия, работа сейчас ведется исключительно на пожертвования неравнодушных людей.

С Вероникой Марченко беседует Виктория Ивлева.

— Я так понимаю, что тридцать лет назад, когда фонд появился, обстановка была несколько иной, и то, что вы делали, казалось и обществу, и государству более важным, чем продвижение русского языка в Монголии и футбола на физтехе? Вообще, как вы начинали и почему Вы лично этим всем занялись?

— Я занималась в Школе юного журналиста, и однажды нас, шюжовцев, позвали участвовать в программе «12-й этаж» на центральном телевидении. В стране шла перестройка, это была новая молодежная программа. Мы сидели на лестнице в ДК им. Курчатова, неформалы такие, было очень интересно и весело, в перерывах кто-то на рояле играл джаз, и все самые острые темы и вопросы шли от нашей лестницы. Через несколько таких веселых программ нас, как «12-й этаж», пригласили на встречу с журналом «Юность», где как раз создавалась молодежная редакция. Ее назвали «20-я комната», я стала там работать, вечером училась на факультете журналистики, а потом как-то нас позвали в программу «Взгляд» к Любимову, Листьеву и Захарову. Это было тогда самое популярное у всей страны ночное шоу…

— Да-да, помню, на улице пусто было, когда «Взгляд» шел, вся страна прилипала к телевизорам.

— Точно. И после «Взгляда», где мы рассказывали про «20-ю комнату», мне вдруг написали мамы погибших солдат… Письма я прочитала, обрыдалась (все они еще и с фотографиями молодых погибших парней примерно одного со мной возраста были) и решила писать про этих ребят. У большинства из них официальная версия гибели — самоубийство, но в это, естественно, никто не верил…

Первый мой материал назывался «Ржавчина», он строился на дневниках и переписке мальчиков с родными. Одного из них, москвича Юру Пашкова, отправили служить в Читу. И у него там возник конфликт с сержантом, в результате тот Юру очень сильно избил, отбил селезенку, мальчик начал умирать. Его быстренько прооперировали и комиссовали, отправили домой, обратно в Москву. Естественно, на поезде.

И он после операции, без селезенки, ехал пять суток из Читы в Москву. Приехал, мама его встретила на вокзале, они пришли домой… и он умер.

— У нее на руках?

— Да. Она же ничего не знала. Ни про это избиение, ничего. Начала скорую вызывать, скорая примчалась — врачи тоже ничего не понимают… Это потом уже мама начала ходить везде, узнавать — и вся цепочка развернулась…

Журнал «Юность», №6 за 1989 год со статьей Вероники Марченко «Ржавчина»

А второй парнишка, Саша Алурдос, — из Никополя, с Украины, там потомственная семья военных, дедушка чуть ли не генерал, папа офицер… И мальчик с идеалистическими, романтическими взглядами поступает в военное училище. А военное училище — это вполне себе армия, и дедовщина, собственно, ничем не отличается от армейской. И когда Саша погиб, маме (наверное, в обоснование, что она во всем виновата, плохо воспитала) сказали: «Ну что же вы хотите? Он у вас Толстого читал». Это, про Толстого, я запомнила на всю жизнь. Толстого читал, матом не ругался, не курил — не мужик, в общем.Вот про этих двух погибших мальчиков и была моя «Ржавчина».— Я процитирую последние строки из нее:

- «Я хочу понять, что происходит. Я хочу понять истоки звериной агрессивности тех, кто хоть на сантиметр стоит выше другого в жесткой иерархической армейской лестнице. Я хочу понять, почему, поднимаясь по этой лестнице вверх, человек скатывается глубоко вниз.

- К несчастью, я не могу поставить точку. Потому что пришла еще одна до времени постаревшая женщина в черном».

Постаревшие до времени женщины в черном так и продолжают идти все эти три десятка лет?

— Увы, да. Сейчас, конечно, меньше, чем во время войн в Чечне, но все равно идут. А тогда в ответ на публикацию мне пришло три плотно набитых мешка писем… Тираж у «Юности» был три миллиона сто тысяч — в общем, «Ржавчину» почти вся страна прочитала, буквально, это не метафора.

— Это были письма со словами поддержки?

— Это были письма от родителей погибших солдат. «А у нас так же было, у меня тоже сына убили». Они просто неожиданно узнали, что не только у них, вроде как единичный случай, оказывается, это еще с кем-то происходит. И я сделала про них еще публикации. Потом мы устроили в «Юности» встречу с читателями.

Приехали мамы и папы из разных уголков страны, и родилось наше «Общество родителей, чьи сыновья погибли в армии, в мирное время, в СССР».

— И с чего вы начали?

— Мы решили издавать книгу памяти погибших солдат и издали целых три, с фотографиями и дневниками. Солдат погибало тогда за три года мирной советской армии, как за десять лет войны в Афганистане…

— Эти цифры в то время не составляли тайны?

— Нет. Получили мы их через тогдашнего еще советского депутата по его запросу. Примерно до 2000-х годов данные потерь уже российской армии не публиковались, потом их стал озвучивать главный военный прокурор. Это с 2009 года Министерство обороны перестало давать эти сведения, а последние годы уже секретит в смысле боевых потерь.

После «Ржавчины» пришла одна читательница, адвокат, предложила помогать нам разбирать письма, кого-то консультировать. Вот так наша настоящая деятельность и началась.

Летом 92-го года мы въехали сюда, в бывшее здание ЦК ВЛКСМ. По углам валялись папочки комсомольские с грифом «Совершенно секретно», и было нас в этой вот комнате четыре организации, у каждой по столу… Первая наша заявка на грант была странички две текста, сегодня это вызывает гомерический хохот… В 97-м получили уже большой грант от Фонда Форда, 75 тысяч долларов на год.

— А с каких дел в судах вы начинали?

— С трехсот исков по Чечне! Иски были к Минобороны в связи с отправкой в зону боевых действий, то есть на войну, призывников-срочников. У нас этим занималась Люда Голикова, совершенно блестящий юрист из МГЮА, с красным дипломом. И она у меня рыдала на плече на трехсотом деле, хотела уволиться. Время это было — разгар войны.

В офисе — толпа человек в пятьдесят вернувшихся из Чечни измученных родителей. Они там искали трупы детей своих, руки-ноги эти оторванные, а на улицу после работы выходишь — никто ничего вокруг не знает, у всех какая-то другая жизнь.

А в Пресненском суде — судья Болонина, которая не только все наши иски отклоняла, но еще и издевалась над Людой зверски. И в какой-то момент мы просто поклялись не бросать эти дела и людей, пока не выиграем у Минобороны. И реально через два года мы первый иск отцу-одиночке Николаю Николаевичу Власову выиграли. 500 тысяч. И у нас все переломилось. А Люда проработала в фонде семь лет. И потом долгие годы помогала нам в качестве волонтера при конкурсных отборах новых юристов.

— Это же большие деньги были — пятьсот тысяч-то!

— Огромные. Прямо очень много. Компенсация морального вреда за гибель сына на войне. Николай Николаевич их все отдал на коляски ребятам, которые стали инвалидами после того боя, где его сын погиб.

— Сейчас подобные иски легче выигрывать?

— Все-таки легче. 30 лет мы работаем на то, чтобы Минобороны осознало, что выгоднее сохранять жизнь и здоровье призывнику, чем платить компенсации морального вреда, чтобы каждая смерть солдата дорого обходилась министерству. Я говорю только о финансовой составляющей, потому что,

к сожалению, только рубль, а не мораль мотивирует министерство думать о ценности человеческой жизни.

За прошлый год фонд отсудил самые разные компенсации и другие выплаты конкретным людям больше чем на 45 миллионов рублей. Замечу в скобках, что общая сумма пожертвований и президентского гранта на год работы была шесть с половиной миллионов, получается, наш КПД составил 713%.

— Ого! А социальных дел у вас стало больше?

— К сожалению, да. Сейчас без судебного иска вообще невозможно получить 32-процентную надбавку к пенсии по случаю потери кормильца, хотя государство обязано просто выплачивать деньги на основании документов. Многие чиновники понимают, что всем этим семьям прекрасно положено, идут с документами к начальству, а в ответ: «Не, отказывай. Пускай в суд идут». Мы уж и письма писали в Минобороны — ребята, вы ж проигрываете нам все суды подряд, может, хватит отказывать и нарушать закон? А в ответ — «Мы не согласны с судебной практикой»…

— В чем смысл таких постоянных незаконных отказов?

— А тут расчет простой: он — на то, что ты откажешь ста старушкам, а до суда из этих ста добредут только десять. Вот и всё. Экономия бюджетных средств.

***

— Вероника, у меня в голове крутится имя, Любовь Тумаева…

— Это дело и история, рассказывая которую, я всегда плачу и с благодарностью вспоминаю Аню Политковскую, много раз писавшую про то, что приключилось после смерти с сыном Любови Ивановны, Сергеем да и с самой Любовью Ивановной.

Это чеченская война, естественно. Это перепутанные тела, это история, как люди ходят по Чечне, по горам, копаются в останках, по рефрижераторам — эти 40 вагонов под Ростовом, ты открываешь их…

— Любовь Ивановна знала, что сын попал на войну?

— Нет, конечно, увидела его по телевизору. Стала везде звонить, ездить, командир части ничего не говорит. Она ходила, пыталась достучаться, с людьми разговаривала, ну и выяснила, что не обозналась в телевизоре.

— То есть она узнала, где сын, не с помощью закона?

— Нет-нет-нет, совершенно не с помощью закона. Вообще на начало той войны было полное отсутствие каких-то правовых механизмов…

Потом пришла информация, что ее сын якобы ранен. Выяснилось, что среди раненых нет, среди погибших нет, там же огромная неразбериха была, никакого опознания

— вот эти вот ошметки, одно ухо, одна рука и так далее, кому они принадлежат?

Никакой идентификации, никакого Щербакова [недавно скончавшийся Владимир Владимирович Щербаков, руководитель знаменитой 124-й Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации личности МО РФ], никакого информирования людей о том, что происходит… Просто ни-че-го. Какое ДНК… Оно спустя годы появилось. И искали детей только мамы, которые сначала брали отпуск, ехали в Чечню, потом, понимая, что отпуском не обойдешься, увольнялись с работы, жили неизвестно как.

— Это были русские мамы?

— Это были гражданки России, вот как (на секунду отступлю от рассказа о Тумаевой) отправившаяся одна из первых на поиски сына мать российского солдата Роза Зуберовна Х. из Кабардино-Балкарии, которая почти не говорила по-русски.

Она попала в плен к боевикам, которые заявили, что мать не может искать сына семь лет, а раз ищет — значит, она агент ФСБ.

И ее посадили в зиндан, издевались, она пробовала повеситься, настолько уже сил не было, мне так вот рассказывала: «Ты знаешь, оказывается, когда вешаешься, издаешь столько звуков, начинаешь хрипеть, еще что-то… организм бьется в судорогах». Звуки, которые она издавала, пытаясь повеситься на подоле собственной юбки, привлекли внимание боевиков. Они ворвались в зиндан и сняли Розу Зуберовну с петли… Потом она сумела сбежать. Нет у бандитизма национальности — это совершенно точно. И религии тоже нет. Потому что она была абсолютная кавказская женщина, мусульманка, но это в Чечне никого не остановило. Потом в Москве, когда нашу Розу Зуберовну не хотели селить в гостиницу из-за кавказской фамилии, никого не остановило, что она мать погибшего российского солдата.

— Вернемся к истории Любови Ивановны…

— Постепенно выяснилось, что ее сын не был ранен, был ранен парнишка по фамилии Тулиев, просто фамилии Тулиев-Тумаев перепутали, а сын исчез. И она продолжала ходить по Чечне. Там таких активных мам было человек сорок… все они здесь, у нас, перебывали, сейчас все абсолютно больные люди. Они помогали друг другу искать детей по фотографиям. Так Любовь Ивановна нашла лейтенанта Зеленского для его семьи, еще несколько человек. А поиски собственного сына привели ее в Алтайский край, куда, судя по всему, было по ошибке отправлено тело ее сына вместо местного парнишки Жени Венцеля. Это Любовь Ивановна поняла по характерным приметам в описании трупа, что это ее Сережа. Мы с ней полетели на Алтай, там же эксгумацию надо было делать, у нас все документы для этого были. А там родители ни в какую выкапывать не давали, и все село за них, и все начальство. Потому что «как же так, у нас сейчас есть могила, там кто-то закопан. А что люди скажут?» Это было совершенно для нас непонятно.

Просто на кладбище пришли с вилами и стоят, не дают к могиле подойти.

— Какая-то шекспировского размаха история…

— Да. Любовь Ивановна предлагала Венцелям дать ей фотографию Жени, она бы поехала и его искать в рефрижераторах этих ростовских, но они ни на что не соглашались. Помню, она им говорит: «Он же там лежит и на вас обижается, что вы за ним не приходите…» Нам понадобилось трех следователей сменить по этому делу. Третий приехал, всех разогнал, поставил оцепление, выкопал останки и увез на экспертизу, которая показала, что это Сергей Тумаев.

И вот она его хоронила в 2000 году, то есть все это заняло пять лет. Администрация села нам писала, какие мы сволочи, что мы пиаримся на этом, мучаем семью Венцелей, что все это домыслы и фантазии, что Любовь Ивановна сумасшедшая… А я говорю:

«Да нет, она единственная нормальная из всех вас. Потому что она действует, как мать. Вот реально мать. Биологически мать. Она зубами, ногами за своего ребенка, мертвого, живого… Вот это мать. Кто вы — непонятно».

…Дел, связанные с войной, боевыми действиями, у нас сейчас нет, а есть обычные уголовные дела о гибели в армии — по-прежнему каждое ужасает по-своему. Наивно думать, что «дедовщины» больше нет.

Вот из недавнего: солдатик Леонид Леонидов, изнасилован сослуживцем, нашли повесившимся на намотанной веревке для крепления палатки. В материалах дела это называлось «самоповешенье». Оставил предсмертную записку: «Мама пап извините меня дурака я не мог по-другому. Я не смогу больше терпеть/…/ Мне сказали, что если я пожалуюсь офицерам меня убьют на гражданке. Офицеры бухают им на все ***. Мам я глупый сын. Мам помни я всегда с тобой даже если в другом месте. Я мысленно с тобой». Мы выиграли это дело, насильник осужден на девять лет.

— Во сколько один такой процесс обходится фонду?

— Всегда по-разному, ведь одно дело может быть в Москве, а другое — на другом конце страны, мы судились и на острове Итуруп. Если говорить об этой конкретной истории, то процесс проходил во Владикавказе, куда нашему юристу пришлось летать много раз (состоялось 20 заседаний!), фонду «Право матери» это обошлось в 406 тысяч рублей. Часть из этих денег — пожертвования обычных граждан России, понимающих необходимость и важность нашей работы.

— Что с ужасающим делом Саши Шерера, мертвое тело которого военные отдали родителям, предварительно полностью вырезав сердце, чтобы скрыть истинную причину гибели. Отсутствие сердца выяснилось во время независимой экспертизы, которую родители сделали по совету «Права матери».

— Дело коммуницировано Европейским судом по правам человека, но сердце по-прежнему не захоронено, военные перевели Сашино сердце в разряд вещдоков. Саша, увы, так и лежит без него на деревенском кладбище неподалеку от дома, в котором живут его родители…

— Что бы вы сказали родителям, чьи дети должны идти в армию?— То, что мы им говорим последние 17 лет — с того момента, как, слава тебе, Господи, у нас появился закон об альтернативной гражданской службе. А говорим мы, что всеобщий воинский призыв в Российской Федерации давно не существует, просто родители почему-то не в курсе. Это не «откосить», не дать взятку, это закон Российской Федерации, подписанный товарищем Путиным.

Ты просто должен заявить: я не хочу служить в армии, не хочу попасть в Сирию, не хочу, чтобы моя мама хоронила меня в 18 лет, я не хочу оказаться в какой-нибудь очередной Чечне и так далее. Я хочу принести пользу Родине в иной, разрешаемой законом форме.

Роструд утвердил более 150 мест для альтернативщиков — от почтальона до служителя в зоопарке…

— Сколько мальчишек воспользовалось альтернативной службой в 2018 году?

— Да несколько сотен всего на 150 тысяч одного призыва. Так странно: закон есть, но создается (безусловно, сознательно) негативный образ, что это для каких-то для слабаков.

— Ну да, и что — «настоящий мужик» не пойдет на альтернативную службу?

— Меня удивляют люди, которые оказываются под влиянием всех этих мифологем и пропаганды, и считают, что альтернативная служба — это плохо. То есть почему-то ты хочешь, чтобы твой ребенок был пушечным мясом, и это тебе кажется нормальным. Что в этом нормального? Это в армию срочником пойти — плохо. Потому что в армии должен быть профессионал, любая призывная армия сейчас — это фикция, архаичная структура из совсем иных времен. Ты выбирай армию как профессию, тогда другое дело.

— Вероника, мы о таких страшных и неприятных вещах сегодня говорили… Люди, как правило, ни о чем таком знать и слышать не хотят, а вы без малого три десятка лет погружены в человеческие страдания, в несправедливости, бездушие, смерть. Почему вы этим занимаетесь?

— Я — пионер, меня когда-то приняли в пионеры, я дала клятву, с меня же никто ее не снимал… Вот Советский Союз развалился, а пионерам же не сказали, что можно клятву забыть и больше ей не следовать…

— В клятве говорилось «быть верным делу Коммунистической партии» — разве это про вас?

— Нет, просто быть верным делу. Точка. Безо всякой Коммунистической партии.

— То есть вы пионер в хорошем смысле?

— В абсолютно хорошем.

P.S.

В 2018 году в фонд «Право матери» поступило 591 письмо и 1931 телефонное обращение от людей, для которых фонд — последняя надежда на справедливость. «Право матери» сможет им помочь, если мы все поможем «Праву матери». Больше фонду надеяться не на кого.

Помощь фонда людям по-прежнему остается бесплатной. Родители погибших солдат должны знать, что даже бедный человек имеет право на справедливость.